7月上旬,健康与康复系“探寻非遗文脉”三下乡团队的学生们来到泰安市宁阳县,寻访山东省非物质文化遗产“宁阳斗蟋”项目代表性传承人刘德强老师。一场突如其来的急症,让这次寻访多了一份感动——刘老师因急性肠胃炎临时就医,由于事先与团队约定好了时间,他仍坚持履行约定,在病榻前为大家讲述斗蟋文化的千年传承,用行动诠释了非遗传承人的责任与坚守。

宁阳斗蟋历经秦汉至今,以品种珍奇、文化底蕴深厚闻名,2009年列入山东省非物质文化遗产名录。团队专程拜访的刘德强老师,深耕斗蟋领域四十余载,是蟋蟀界当之无愧的老炮儿不仅精通选蟋、养蟋、斗蟋全套技艺,更常年奔走于传承一线,致力于这项古老民俗在当代焕发生机。

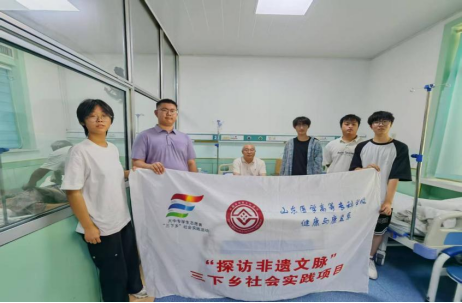

抵达宁阳后,同学们直接来到的是当地诊所。询问后才知,刘德强老师凌晨突发急性肠胃炎,本应继续卧床休息,却因记挂着与同学们的约定,仍坚持撑着身体的不适接待了同学们。刘老师将提前准备的各类蟋蟀赛事照片,给同学们观看,并介绍道“从1998年至今,我已经连续主办了24届‘中华蟋蟀友谊大赛’、‘全国蟋蟀争霸赛’等赛事,就是想让更多人了解宁阳斗蟋这一非遗文化。”

病房里,刚输完液的刘德强面色仍显苍白,说话也有些虚弱,坐起身来,从床头柜取出随身携带的斗蟋图谱和一只珍藏的百年蟋蟀罐。“你们看这‘青麻头’,头似梨形,腿如金钩,是宁阳斗蟋的名品……”他一边指着图谱,一边回忆自己年轻时蹲守田野捕捉蟋蟀的经历,讲到兴处,还比划着蟋蟀打斗的姿态,眼中闪烁着热忱的光芒。

作为微拍堂“我有匠心・首届蟋蟀争霸赛”的解说员,刘老师在交流中现场给同学们模拟了一段解说,生动的语言搭配形象的比喻,让同学们仿佛置身于激烈的斗蟋现场。“斗蟋不仅是一种娱乐,更能培养人的观察力和专注力,这对你们学医也很有帮助。”他说,“就像中医诊病要仔细观察病人的症状,斗蟋也要留意每一个细微的动作。”

近一个小时的讲解中,刘德强从斗蟋的历史渊源谈到现代传承,既讲选蟋的“望闻问切”,也聊如何用短视频让年轻人爱上这项非遗。他坦言,传承之路不易,但看到同学们眼中的好奇与热情,就觉得“有尽头、有奔头”。

通过走访调研,深入了解了“宁阳斗蟋”这张非遗名片,更感受到了传统手艺人对非遗文化的执着与热爱。同学们纷纷表示,这次寻访远超预期,特别是刘老师带病坚持,大家将带着这份感动,把所见所闻分享给更多人,让年轻人关注非遗文化、守护传统技艺,让千年斗蟋文化在青春力量的助力下,代代相传、生生不息。