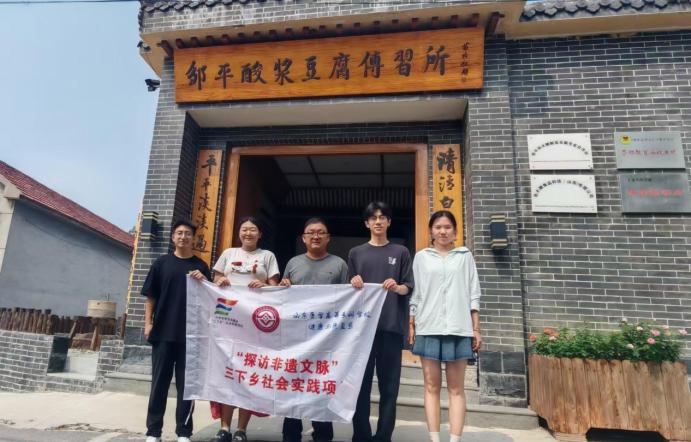

为深入挖掘非物质文化遗产的当代价值,健康与康复系“探寻非遗印记”三下乡团队于7月中旬来到滨州邹平市,开展社会实践,拜访省级非物质文化遗产“酸浆豆腐制作技艺”传承人孙怀兵,感受传统工艺的魅力,探寻非遗文化在新时代的传承与发展之路。

在邹平市西董镇孙峪村,团队见到了“酸浆豆腐制作技艺”第七代传承人孙怀兵老师。孙老师介绍了酸浆豆腐距今600余年的历史,其独特之处在于以发酵豆浆产生的酸浆点制豆腐,无需石膏或卤水,成品色泽微黄、豆香浓郁,口感绵韧,被誉为“豆腐中的活化石”。孙老师自幼跟随祖父学习这项技艺,三十余年坚持古法制作,从选豆、磨浆、滤渣到点浆、成型,每一道工序都恪守传统。“酸浆是豆腐的灵魂,温度、时间的把控全凭经验,差一分味道就变了。”孙老师边介绍边向队员们演示“抖单”绝活——将凝固的豆花轻抖入模,动作行云流水,引得大家连连赞叹。

在调研中,团队了解到,传统酸浆豆腐因工艺复杂、产量低,曾一度面临失传的危机。孙老师在坚守技艺的同时积极创新,通过改良生产工具,将石磨升级为电动研磨机,保留酸浆点制核心工艺的同时提升效率;注册“孙大嫩”品牌,通过电商平台将豆腐销往全国;开办非遗工坊,吸纳村民就业,带动周边种植大豆500余亩。“老祖宗的手艺不能丢,但也要让年轻人喜欢。”孙怀兵说。队员们品尝了现做的酸浆豆腐,其独特的微酸回甘与市售豆腐截然不同,更深刻体会到非遗背后“活态传承”的意义。

实践团队通过访谈、拍摄纪录片、体验制作流程等方式,全方位记录酸浆豆腐的技艺细节。队员们还结合专业特长,为项目设计策划非遗宣传短视频推广方案。这次实践让我们明白,非遗技艺不是博物馆里陈列的标本,而是融入生活的日常文化。

一方豆腐,承载着农耕文明的智慧;一代匠人,诠释着坚守与创新的力量。此次邹平之行的寻访,同学们以脚步丈量非遗传承之路,用青春视角发掘传统文化与现代生活的连接点。团队将以此次实践为契机,持续关注非遗保护与乡村振兴,让古老技艺在新时代绽放更加夺目的光彩。